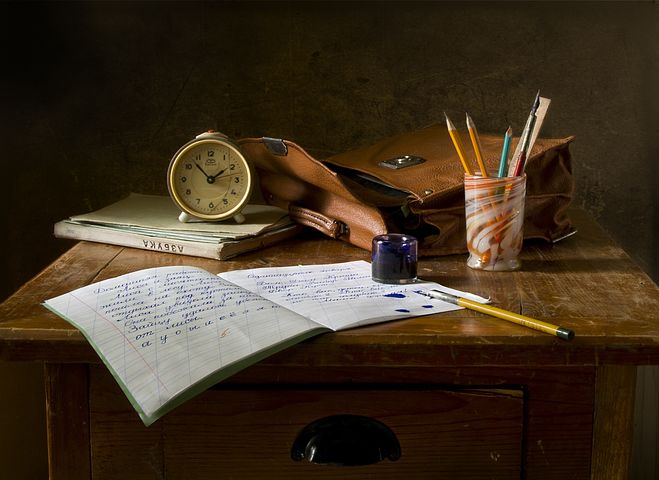

Uno dei tanti compiti del docente è mettere voti onesti, né troppo severi né troppo generosi. Una valutazione, affinché sia utile, dev’essere “formativa”, deve cioè “formare” la persona che si ha davanti, renderla consapevole su cosa e come migliorare. Di fronte a una scena muta o quasi, per quanto ci dispiaccia, non si può lasciar correre.

Trovo assurde quelle interrogazioni dove devi parlare tu e non lo studente, perché quest’ultimo non riesce a spiccicare parola, magari perché si è bloccato, o ha la personalità fragile, o non si ricorda quanto ha o – diversamente – “non ha” studiato. Quando capita, tu professore che vuoi essere di aiuto ai tuoi studenti, non vuoi mostrarti troppo rigido, fiscale (anche se non ci sarebbe nulla di male a esserlo). Al contrario, provi ad andargli incontro: cominciare tu il discorso, deviare su una domanda in teoria più facile… perché dico “in teoria”? Perché “in pratica” tutte le domande sono difficili per chi non studia. Alcune volte, in situazioni del genere, si può finire con il rifare daccapo la spiegazione per quanto parli solo tu, dato che chi dall’altra parte dovrebbe esporti dei contenuti non è capace di farlo. Quando capita questo, però, più che mettere il voto alla prestazione dello studente, dovresti metterla a te stesso.

Per quanto mi riguarda, cerco di evitare una situazione tanto ridicola, dal momento che trovo diseducativo farla passare franca a uno studente che non si presenta preparato a un’interrogazione. Infatti, che insegnamento potrà mai trarne se il professore non lo aiuterà a capire che ha sbagliato? Siccome, oltre a essere professori, siamo anche educatori, mi pare doveroso correggere comportamenti erronei per far sbocciare il senso di responsabilità nei nostri studenti. Quando un professore s’interroga da solo e mette un voto a sé stesso più che alla pessima prestazione di chi ha davanti, oltre a non agire secondo deontologia, rende un pessimo servizio al ragazzo, come se – implicitamente – lo invitasse a riprovarci la volta successiva, quella dopo ancora e così via in un continuo prendere/prendersi in giro.

Uno dei tanti compiti del docente è mettere voti onesti, né troppo severi né troppo generosi. Una valutazione, affinché sia utile, dev’essere “formativa”, deve cioè “formare” la persona che si ha davanti, renderla consapevole su cosa e come migliorare. Di fronte a una scena muta o quasi, per quanto ci dispiaccia, non si può lasciar correre.

Con la mia scala valutativa già cerco – nei limiti del possibile – di aiutare i miei studenti, visto che come voto minimo parto dal tre e non disdegno – in rari casi ma succede – di mettere il massimo, cioè dieci. Quindi, per scelta didattico-educativa ho deciso di escludere dal novero delle valutazioni possibili i voti minimi che reputo lesivi della dignità della persona. Mi posso permettere questo perché mi guardo bene dal fare verifiche a crocette, preferendo quelle a domanda aperta, che – peraltro – mi sembrano più consone a materie quali Filosofia e Storia che si basano molto sul saper argomentare. Uno studente che non ha argomenti e non riesce a svilupparci sopra un discorsetto di senso compiuto “non” ha colto uno degli aspetti principali della disciplina filosofica. Inoltre, uno studente incapace di esporre le proprie idee, nel corso della sua vita sarà sempre dimezzato perché non in grado di comunicare “a parole” e “per concetti” ciò che sente dentro di sé, ciò che pensa.

Pensare è quel che rende l’uomo un “animale razionale”, che rispetto alle altre specie animali possiede quel “quid plus”, quel valore aggiunto costituito dalla ragione. Quest’ultima tutti ce l’abbiamo, anche se non tutti ne facciamo uso o perlomeno non sempre, altrimenti avrebbe avuto ragione Kant con il suo trattato “Per la pace perpetua” a ritenere possibile – grazie al progredire della ragione – un mondo privo di guerre.

Di certo non condanno quei miei colleghi che somministrano prove strutturate, in particolare quelli delle materie scientifiche. Nel loro caso è impossibile non partire dallo zero perché – faccio un esempio – se in un test “a crocette” do dieci domande e un alunno non ne indovina neanche una, questi logicamente si dovrà beccare un rotondo quanto scoraggiante zero. Vorrei anche aggiungere che in verifiche formato quiz – per quanto ben congegnate – vi sono più rischi che: lo studente possa rispondere nella maniera corretta tirando a indovinare, oppure possa copiare – con più agio che in quelle discorsive – da qualche compagno.

A ogni modo, con le domande aperte che propongo ai miei studenti, aggiro allegramente il problema dei voti minimi e, andando come scala di valutazione dal tre al dieci, mi sembra di operare “in aiuto” dei miei alunni. Perciò, quando uno studente non mi riconosce questa forma di premura nei suoi confronti ma – anzi – protesta per un voto che non lo soddisfa, be’, non nego che ci rimango male. Poi, per carità, il dispiacere mi passa subito e dimentico in fretta perché non voglio essere un professore vendicativo. So bene di avere “il coltello dalla parte del manico” e non mi sembra corretto accanirmi su chi – come uno studente al cospetto di un “prof” – è in una posizione di debolezza; approfittarsene sarebbe da vigliacchi, da chi fa il forte coi deboli e il debole coi forti.

Tutti i professori ambiscono a esseri giusti, si sa, ma giacché la giustizia è prerogativa divina e non è cosa di questo mondo, di solito ci si accontenta di essere equi, ovvero: capaci di trattare con la massima equità i propri studenti. Motivo per cui per essere in pace con quello che faccio, mi basta pensare – e sperare – di essere equo. Equità, ecco qual è la più importante qualità di un professore.

43.464183

13.546406